Rachel Herdy é professora da Faculdade Nacional de Direito.

________________________________________________________________________

Resumo

Da comunidade à realidade? Desfazendo equívocos sobre Peirce

Este artigo explora o duplo aspecto da noção de comunidade vis-à-vis a noção de realidade na filosofia de Charles S. Peirce. A Opinião Final da comunidade em geral constitui o real; essa Opinião, no entanto, gravita em torno do real e não afeta aquilo que é real. Eis o que chamarei aqui de “paradoxo da comunidade” na filosofia de Peirce. A solução de Peirce reside na resposta realista moderada fornecida pelo escolástico John Duns Scotus. Minha proposta é desfazer alguns desentendimentos relativos não só à interpretação nominalista da filosofia de Peirce, mas também à interpretação platônica da controvérsia escolástica sobre os universais.

Abstract

From comunity to reality? Disentangling misunderstanding about Peirce.

This article explores the double aspect of the notion of community vis-à-vis the notion of reality in Charles S. Peirce’s philosophy. The Final Opinion of the community in general constitutes the real; this Opinion, however, gravitates around the real and does not affect that which is real. This is what I will call here the “paradox of the community” in Peirce’s philosophy. Peirce’s solution lies in the moderate realist response offered by the scholastic John Duns Scotus. My proposal is to disentangle some misunderstandings regarding not only the nominalistic interpretation of Peirce’s philosophy, but also the platonic interpretation of the scholastic controversy about universals.

________________________________________________________________________

Embora as questões do realismo e do nominalismo tenham suas raízes nas tecnicalidades da lógica, suas ramificações alcançam toda a nossa vida. A questão se o genus homo tem qualquer existência exceto como individuais é a questão se há qualquer coisa com qualquer dignidade, valor e importância maior do que a felicidade individual, as aspirações individuais e a vida individual. Se os homens realmente têm qualquer coisa em comum, de modo que a comunidade deva ser considerada um fim em si mesmo, e se assim for, qual o valor relativo desses dois fatores, é a questão prática mais fundamental em relação a toda instituição pública cuja constituição está sob nosso poder de influência (C. S. Peirce, 1871).

A noção de “comunidade” apresenta aspectos antagônicos na metafísica de Charles S. Peirce (1839-1914). Por um lado, afirma-se que é no âmbito da comunidade que se constituem a verdade e o objeto desta proposição, que é o real. Este argumento sublinha que a comunidade está constitutivamente associada ao real porque qua comunidade esta estaria mais bem equipada do que o indivíduo para alcançá-lo. Trata-se de um argumento epistemológico, e não político – vale dizer. O alvo de Peirce era a filosofia da consciência cartesiana e sua ênfase na intuição como fonte epistêmica. Acontece que Peirce defende também que o real independe do que qualquer número finito de pessoas possa vir a pensar; i.e., de qualquer idiossincrasia que possa afetar a Opinião Final da comunidade (CP 6.496, 1906) [1]. De acordo com essa última linha de raciocínio, a comunidade assume um papel nulo para a constituição do real. Eis o que se designa aqui como “paradoxo da comunidade” em Peirce [2]. A solução que Peirce forneceu para essa tensão entre os papéis positivo e negativo da comunidade vis-à-vis o real parece essencial para a postulação de uma concepção realista que abre caminho para uma concepção realista do mundo social. Essa abertura do real para o mundo social permitirá o desenvolvimento tardio, na filosofia de Peirce, de uma meta-ética realista.

No que se segue, pretendo explorar a resposta de Peirce à possibilidade de se sustentar a independência comunitária do real em face do elemento inarredável da cognoscibilidade do real enquanto objeto de uma proposição verdadeira. Como é possível admitir que o real que é pensado não seja afetado pela forma como se pensa sobre ele? Quer dizer: Como pode uma coisa ser real, no sentido de que é independente do pensamento humano, ao mesmo tempo em que possui um caráter cognitivo ou ideal (i.e., provém das idéias)? Afinal de contas, a coisa real é pensada como sendo real. A resposta de Peirce está na solução que John Duns Scotus deu ao “problema dos universais”. O realismo escolástico de Scotus e a proposta ainda mais extremada de Peirce permite-lhes projetar uma realidade a partir do interior da comunidade. Tendo em vista os mal-entendidos que marcam a trajetória do pensamento de Peirce e a filosofia do pragmatismo em geral, meu esforço envolverá a tarefa de pontuar alguns equívocos. Inicio com breves considerações sobre o “problema dos universais”. Em seguida, tento desfazer dois equívocos sobre Peirce: primeiro, a suposição de que assumir o caráter semiótico da verdade e do real implica concordar com o nominalismo; segundo, a suposição de que assumir uma perspectiva ontológica realista implica concordar com o platonismo.

1. O problema dos universais

O problema dos universais é explicar como duas ou mais coisas particulares podem possuir a mesma propriedade ou exibir a mesma relação de modo a justificar que se possa predicá-las (a propriedade e/ou a relação) como um geral. “A particularidade tem a ver com o fato de um indivíduo ‘participar na’ ou ‘partilhar da’ natureza ou do universal. É uma ‘parte’ de alguma outra coisa. Logo, Sócrates é particular porque ele participa de homem, que não é particular” (Mayorga, 2007: 55-6). Por outro lado: “‘Individual’ refere-se ao fato de que o objeto descrito é indivisível: isto é, não pode ser dividido e ainda manter-se igual. Se, para usar um exemplo desagradável, cortarmos Sócrates em pedaços, cada pedaço não será Sócrates” (Mayorga, 2007: 56). Tem-se, ainda, o termo “singular”. No contexto aristotélico, o conceito de “universal” opõe-se ao conceito de “singular” em vez de “individual”. Veja-se: “por ‘universal’ eu quero dizer daquilo que está apto a ser predicado de muitos, por ‘singular’ daquilo que não está” (De Interpretatione, 7). Utilizo indiscriminadamente os termos particular, individual e singular, de um lado, e universal e geral, de outro.

Antes de prosseguir, é preciso fazer uma observação sobre a definição dos termos. Os termos “universal”, “particular”, “geral” e “singular” aparecem, na linguagem escolástica, como substantivos, e não como adjetivos. Quando se afirma, por exemplo, que os realistas são aqueles que sustentam que os universais são reais, emprega-se a palavra “universal” como um substantivo. Na verdade, mais estranho pode parecer, no português, o uso da palavra “geral” como um substantivo – em inglês, usa-se o termo “general”; em espanhol, a palavra recebe a mesma grafia, “general”. O estranhamento deve ser pior nessas duas línguas, pois a palavra é também utilizada no sentido militar.

O problema dos universais é o seguinte: como explicar a natureza das coisas? Qual o status ontológico dos termos ou nomes gerais usados para classificar as coisas no mundo? Para os nominalistas (que argumentam que todos os reais são particulares), os termos gerais são apenas nomes. Nesse sentido, a “brancura” que se predica é constituída pelo fato de que o predicado “branco” aplica-se a uma coisa em particular que é branca. A realidade do nome depende da propriedade e/ou da relação existente. Daí o termo “nominalismo” – embora o termo “particularismo” possa ser igualmente adequado (Rescher, 1978: 14) [3]. Assim, o problema muitas vezes resolve-se por uma abordagem lingüística.

Em Aristóteles, o problema dos universais colocava-se em termos de predicação. São universais aqueles termos que podem ser predicados de muitos – como o termo “homem” que pode ser predicado aos três, “Sócrates”, “Platão” e “Aristóteles”. Mas não foi essa problemática predicativa dos universais, demasiado linguística, que conformou o contexto medieval em que se colocou o problema. O realismo escolástico trabalhava com relações mais básicas, entre entidades extralingüísticas (ontológicas) que se supõe serem reais. A discussão medieval sobre o problema dos universais iniciou-se com as perguntas de natureza ontológica colocadas e deliberadamente não respondidas – porque “profundas” demais – por Porfírio (c. 232 – c. 304) em Isagoge.

Para ilustrar a “origem” da controvérsia, embora não se possa entrar na exegese dos textos medievais, permite-se interpor as perguntas colocadas por Porfírio, seguidas das recolocações de Boécio (c. 480 – c. 524) [4]:

Devo abster-me de dizer qualquer coisa sobre (a) se gênero e espécie são reais ou situados no puro pensamento em si, (b) se enquanto reais eles são corpóreos ou incorpóreos, e (c) se eles são separados ou encontram-se nos sensíveis e têm sua realidade em conexão com eles. Tal negócio é profundo, e requer outra, maior investigação (Porfírio apud Spade, 1994: 1).

E assim reescreveu Boécio, mais de um século depois:

Para tudo que a mente entende, ou ela concebe intelectualmente o que existe constituído na natureza das coisas, e descreve isso para si mesma pela razão, ou a mente pinta para si mesma por meio da imaginação vazia o que não existe. Logo, a pergunta é: A que tipo o entendimento acerca do gênero e dos demais predicativos pertence? Entendemos espécie e gênero como entendemos as coisas que existem, de onde retiramos o verdadeiro entendimento? Ou iludimo-nos quando formamos para nós mesmos, por meio do pensamento vão da mente, coisas que não existem? (Boécio, Segundo comentário à Isagoge de Porfírio apud Spade, 1994: 20).

A questão é se as propriedades ou relações atribuídas às coisas existem só nas coisas individualmente tomadas; ou se podem ser genericamente postuladas ou predicadas a partir do pensamento. Concepções gerais seriam meras ficções e imaginações da mente situadas no pensamento sem conexão com a realidade – como a idéia de “unicórnios”?

Além de não se perquirir aqui a exegese dos textos medievais, exime-se de um estudo sobre a controvérsia dos universais a partir de sua tecnicalidade lógica desde Aristóteles até as discussões de hoje. Tampouco se poderá entrar nas muitas declinações e sub-aplicações do realismo na filosofia – crítico, inocente, interno, científico, perceptual, moral etc.[5] – ou nos caminhos mais recentes que o nominalismo trilhou[6]. Essa é talvez a questão mais perene na história da filosofia. O tema é obviamente de suma importância para se compreender o realismo de Peirce. De fato, muitos comentadores de Peirce buscaram compreender o seu realismo escolástico trilhando o caminho de retorno aos medievais[7]. No que se segue, debruça-se sobre alguns desses estudos acerca da relação entre Peirce e Scotus; mas, substancialmente, sobre as considerações do próprio Peirce.

2. Desfazendo equívocos I: sobre o realismo de Peirce

É comum a associação de teorias semióticas e pragmatistas em geral, ambas inauguradas pelo pensamento de Peirce, com alguma forma ou outra de nominalismo. Pois, se todo pensamento ocorre necessariamente por meio de signos, os nomes são sempre signos de outros signos que, por sua vez, geram outros signos etc. Coloca-se, assim, dois problemas para o teórico realista, um de cada lado do contínuo: de um lado, o regresso infinito; de outro, o progresso infinito – em ambos os casos, o objeto real desaparece.

Essas “falhas” na semiótica de Peirce foram apropriadas por filósofos que buscavam desconstruir o significado. Essa foi a empresa de Jacques Derrida (1967), fortemente apoiada nos escritos iniciais de Peirce. Thomas L. Short, estudioso da filosofia peirceana, elabora uma crítica à proposta de Derrida, sobretudo quando este último sugere que a noção de realidade como referência última manifestaria um impulso totalitário de imposição de uma construção semiótica necessariamente arbitrária sobre outras. Tal idéia estaria às avessas, afirma Short: “Pois se não há realidade, então não há qualquer razão para que uma pessoa não deva impor a sua visão sobre o resto de nós: ‘Uma visão é tão boa quanto outra, então vou fazê-lo aceitar a minha!’ A negação da verdade deixa um vácuo: o desejo de poder preenche-o” (2007: 45). Essa mesma interpretação apressada de Peirce, sem atenção aos seus escritos posteriores, reverberou na semiótica de Umberto Eco, com a idéia de “semiose ilimitada”, um processo sem-fim de signos a interpretar signos. Como observa Vincent Colapietro, outro importante comentador da obra de Peirce, Eco parece ter ignorado a afirmação de Peirce de que os signos referem-se a uma realidade que é “independente das nossas convenções e consciência”; e isso marca uma “divisão profunda entre Peirce e Eco” (1989: 33).

Fosse Peirce um legítimo nominalista, como muitos teóricos acreditam que ele seja, seria consentido aplicar a navalha de Ockham à sua filosofia – nesse caso, a semiótica de Peirce restaria aleijada. Isso porque, para a filosofia nominalista, diante das ficções que proliferam, recomenda-se cortar multiplicações desnecessárias: “cada generalização nos conduz mais um passo para longe do real” (Gillespie, 2008: 23); contudo, cada novo interpretante conduz Peirce a um ponto mais próximo da realidade. E é este precisamente o cerne da controvérsia escolástica realismo-nominalismo no entender de Peirce: as distintas concepções acerca do real que cada partido assumia (W 2: 490, 1871). Para os nominalistas, o real estava localizado no passado, de modo que cada nova generalização afastava o homem; em contrapartida, para os realistas, o real residia no futuro, de modo que o ato de passar a navalha na propagação de novas generalizações ou ficções implicaria cortar o cordão umbilical que ataria o homem à sua causa (que é final). Veja-se a metáfora:

[…] um exame cuidadoso dos trabalhos dos escolásticos mostrará que a distinção entre essas duas visões do real – uma como a fonte da corrente do pensamento humano, a outra como a forma imóvel para onde este está a fluir – é o que realmente provoca seus desacordos com relação à questão concernente aos universais (W 2: 471-72, 1871).[8]

A primeira manifestação clara de Peirce a favor do realismo foi feita em sua resenha à obra de George Berkeley, publicada em 1871 no periódico North American Review. Nesta, Peirce começa por observar que o pensamento de Berkeley insere-se na tendência nominalista da filosofia britânica, e explica que nas ilhas britânicas, uma vez que a influência de Descartes não se fez sentir com tanta força como no Continente, é possível traçar uma linha de continuidade entre os pensamentos moderno e medieval – o que “está a faltar na história da França, e, mais ainda, se possível, naquela da Alemanha” (W 2: 463, 1871). O autor sugere que a influência do nominalismo de William de Ockham fez com que o caráter nacional dos britânicos preferisse os meios menos difíceis para a resolução de suas questões, sem ficções desnecessárias – esse seria o caráter da common law; de suas táticas de guerra que recorrem mais à coragem do que à ciência militar; e do espírito empiricista e sensacionalista de grande parte de seus filósofos (W 2: 464, 1871)[9]. Mas, afirma Peirce, se é certo que Ockham, um dos mais influentes filósofos medievais britânicos, tenha sido defensor do nominalismo, mais inconteste ainda é o fato de que o grande articulador do realismo tenha sido também um importante filósofo da tradição britânica, John Duns Scotus (c. 1266 – 1308)[10].

Na resenha de 1871, a argumentação de Peirce procede da seguinte maneira. A concepção comum do real é aquela que contrapõe esse conceito àquele de ficção. As ficções dependem da imaginação em particular; mas o real, ainda que seja dependente da mente humana, pois deve poder ser concebido ou passar pela atividade cognitiva, não é afetado pela mente de qualquer homem ou comunidade em particular. Mas onde estaria essa “coisa” que, não obstante seja o resultado do pensamento do homem, não é afetado pelo pensamento do homem; mas, ao revés, é aquilo que por sua vez afeta e direciona o pensamento? Essa coisa teria de ser uma externalidade, um objeto externo que se projeta através de um signo no interpretante (que nada mais é senão outro signo em referência ao mesmo objeto “externo” que deu origem ao primeiro signo). Logo, pondera Peirce, embora essa teoria seja “instantaneamente fatal para a idéia de uma coisa-em-si” (W 2: 469, 1871), de uma coisa a existir independente de qualquer relação com a mente – percebe-se aqui a influência de Kant no que concerne à negação do incognoscível (noumenon) –, “essa teoria é também altamente favorável a uma crença na realidade externa” (W 2: 470, 1871).

Peirce acreditou que era possível salvar a realidade por conta do elemento do erro, aquela resistência que surge no caminho da investigação e que serve de suporte para alavancar o intelecto em outra direção. É a falibilidade do conhecimento, a qual se distingue, vale dizer, do “não-conhecimento” (W8: 78, 1890). Dentre as cognições que se transmitem na cadeia de inferências, existem aquelas que são verdadeiras e aquelas que são não-verdadeiras. As cognições verdadeiras referem-se aos objetos reais, ao passo que as cognições não-verdadeiras referem-se aos objetos irreais. A verdade será aquela cognição sustentada no longo curso da investigação da comunidade, pois os erros individuais serão eventualmente compensados – como ocorre em uma companhia de seguros. Vê-se que o real emerge por um viés conceitual. Concepções, signos, linguagens, interpretações, todo esse material cognitivo, quando contrasta com outras cognições que não se sustentam no curso, revelam a realidade. Quer dizer: o real desponta do contato de uma cognição com o erro, embora todo erro seja da natureza de uma interpretação. E assim Peirce prossegue em uma célebre passagem:

E logo aquelas duas séries de cognições – o real e o irreal – consistem naquelas que, em um tempo suficientemente futuro, a comunidade sempre continuará a reafirmar; e naquelas que, sob as mesmas condições, será para sempre negada. Agora, uma proposição cuja falsidade jamais pode ser descoberta, e cujo erro é portanto absolutamente incognoscível, contém, com base em nosso princípio, absolutamente nenhum erro. Consequentemente, aquilo que é pensado em tais cognições é o real, como ele realmente é (W 2: 239, 1868).

O argumento não é fideísta[11], pois a experiência que constrange a opinião no longo prazo torna-o pragmático. Lembrando-se da navalha de Ockham, Peirce reconhece que o ônus da prova está com os realistas. Mas as dificuldades epistemológicas que a teoria nominalista suscita não são menos difíceis: todo o conhecimento procede por meio do uso de palavras e conceitos gerais; mas se tais palavras e conceitos são ficções, frutos da imaginação, como explicar a bem-sucedida capacidade preditiva do homem e o progresso das ciências? O nominalismo torna o conhecimento, em termos pragmáticos, impossível. Portanto, se no campo da metafísica são os realistas que devem explicações, no campo da epistemologia temos uma inversão no ônus da prova. Os realistas não têm qualquer dificuldade com a epistemologia, pois é a idéia de que conceitos universais são reais que proporciona a base para a construção de um conhecimento verdadeiro.[12].

Caso não haja qualquer tendência de as ideias tornarem-se verdadeiras, não há qualquer esperança de que se possa alcançar hipóteses ou induções verdadeiras. Caso a opinião dos homens, como a ciência tem demonstrado, venha a produzir crenças verdadeiras no longo prazo – a fortiori, caso a opinião dos homens, como a ciência tem demonstrado talvez com mais força, venha a produzir crenças falsas no longo prazo; caso essa tendência possa ser identificada no curso do pensamento, onde estaria esse poder que conduz ao “acordo geral”, a uma espécie de “consentimento católico” (W 2: 469, 1871)? Peirce tem de assumir que, se há regularidades que afetam o pensamento, se a indução é válida (in the long run), essas regularidades devem estar nas coisas “externas” (à mente), embora só possam ser reais quando “transportadas” para o mundo “interno”. Esse constitui o pressuposto de toda a lógica indutiva que justifica a empresa científica, a despeito de toda a arbitrariedade e idiossincrasia que se revelam em inferências individuais.

Cito abaixo duas passagens de Peirce, a primeira escrita em 1871, quando o autor ainda estava a rascunhar seus argumentos realistas; a segunda em 1909, em uma das muitas cartas que enviou a sua amiga confidente Lady Victoria Welby:

Concepções gerais entram em todo julgamento, e logo em opiniões verdadeiras. Por conseguinte, uma coisa no geral é tão real como no concreto. É perfeitamente verdadeiro que todas as coisas brancas possuem a brancura nelas, pois isso é o mesmo que falar, sob outra forma de palavras, que todas as coisas brancas são brancas; mas como é verdadeiro que coisas reais possuem a brancura, a brancura é real. É um real que somente existe em virtude de um ato do pensamento que o conhece, mas esse não é um pensamento arbitrário ou acidental dependente de quaisquer idiossincrasias, mas um que se sustentará na Opinião Final (W 2: 470, 1871).

É muito fácil provar por dois mais dois que o Realismo está correto e o Nominalismo está errado. Os realistas são aqueles que declaram que alguns gerais que estejam aptos a serem predicados de muitos sujeitos são Reais. Os nominalistas disseram de várias formas que nenhum geral era Real. […] o Real é tal que o que quer que seja verdadeiro sobre ele não é verdadeiro porque algum pensamento individual de uma pessoa ou algum pensamento individual de um grupo de pessoas possa atribuir o seu predicado ao seu sujeito, mas é verdadeiro, a despeito do que qualquer pessoa ou grupo de pessoas possa pensar sobre ele. […] Logo, se você acredita que a ciência moderna tenha feito qualquer descoberta geral que seja, você acredita que esse geral assim descoberto é real, e então você é um realista escolástico esteja você ciente disso ou não” (PW: 117, 1909).

Mas o argumento de Peirce foi além. Após largar a controvérsia por duas décadas aproximadamente, Peirce retomou a discussão adicionando ingredientes mais extremos. O autor torna-se em sua fase madura um “realista escolástico extremo” (CP 8.208, c. 1905; cf. ainda, CP 5.470, c. 1905); e sustenta que “inclusive Duns Scotus fora muito nominalista quando disse que os universais poderiam contrair-se ao modo da individualidade em singulares”. Sua mudança de posição parece estar relacionada com suas investigações sobre a cronologia dos diálogos de Platão e de sua investidas no campo das ciências normativas e na lógica modal.

De modo breve: até 1896-97, Peirce endossava a idéia de que a categoria do “possível” só poderia ser identificada em termos de um “estado de informação” que é concreto, ou seja, em termos do estado da informação existente para um falante atual. Portanto, “é possível que p” significava que “no estado atual da informação, não se sabe que é falso que p”. Não obstante, no final de 1896, Pierce começou a ver que o “possível” também poderia ser definido em termos de um “mundo ideal”, uma espécie de universo platônico. Peirce tornou-se um estudioso de Platão. Como Peirce escreveu: “uma possibilidade é possível ainda que não seja atual”, já que o possível não é “o que o existente obriga que ele seja” (CP 1.422, 1896). Este é o grande erro das escolas nominalistas, sustenta Peirce, a saber, “que a qualidade do vermelho depende de que alguém o veja concretamente”. O universo de possibilidades reais não se determina pelo mundo existente, senão que pertence ao mundo ideal, ao mundo que deveria ser. Peirce prescinde do plano da existência para definir a realidade.

A própria ênfase tardia da Máxima Pragmática no modo subjuntivo – “seria” (would be) – indica que o significado não pode reduzir-se ao plano do que é existente, individual e concreto. Veja-se a seguinte passagem em conexão com o seu pragmaticismo – onde a utilização do sufixo “-icismo” sugere que a sua concepção é distinta e mais restrita do que se costuma supor:

Está claro que o pragmaticismo envolve o realismo escolástico, uma vez que faz todo o propósito intelectual, e portanto, o significado da realidade em si, consistir naquilo que seria, sob condições concebíveis as quais muitas vezes não podem ser atualizadas. Isso envolve portanto que o ser real inclui mais do que a existência (apud Lane, 2007: 573)

Esse tema é certamente um dos muitos na filosofia de Peirce que está a merecer mais estudos, e o fator decisivo de todas as reformulações que o autor empreendeu a partir de 1900. Uma breve exposição do realismo escolástico de Scotus e de sua respectiva distinção entre os planos ontológicos da existência e da realidade pode ajudar a compreender melhor o “paradoxo da comunidade”.

2. Desfazendo equívocos II: sobre o realismo escolástico

“Nominalistas e realistas concordavam que os universais eram da natureza da cognição e que somente os singulares existem” (Mayorga, 2007: 77). A assunção de que os universais somente ocorrem no plano mental da não-existência aproxima realistas de nominalistas, e constitui o ponto central para se compreender o realismo escolástico de Scotus. É crucial admitir que leis, tipos, espécies, em suma, universais dão-se a conhecer somente na mente, pela atividade cognitiva, pois sendo a universalidade uma questão de predicação, esse acoplamento de um predicado (homem) a muitos sujeitos (Sócrates, Platão, Aristóteles), só pode ocorrer pelo exercício da cognição. Mas, do fato de que o universal está não nas coisas (in re), mas na mente, não significa que este não possa ser real.

Desde já, percebe-se que esse ponto contraria a concepção comum atribuída aos realistas, no sentido de que estes postulam a realidade dos universais enquanto algo que esteja fora da mente. Segundo os nominalistas, da constatação de que as concepções gerais ou os universais estão apenas na mente, não se pode extrair a chave para abrir as portas da realidade – concepções gerais ou universais não são reais. Logo, assume-se que, para que o realista possa postular o universal real, seria preciso que ele os situasse em um plano fora da mente. Mas isso seria absolutamente incoerente, pois nada pode ser postulado que não tenha antes atravessado o meio da mente, da cognição, das palavras, dos nomes – enfim, da linguagem. Veja-se a seguinte passagem de Michael Gillepsie, em um recente livro, The Theological Origins of Modernity, onde se argumenta que os realistas tenham de postular a idéia de que os universais estariam fora da mente:

O realismo, como os escolásticos entendiam-no, foi a crença na existência extra-mental dos universais. Baseando-se pesadamente em uma leitura neoplatônica de Aristóteles, os realistas escolásticos argumentaram que os universais como espécies e gêneros eram as coisas últimas verdadeiras e que os seres individuais eram meramente instâncias particulares desses universais (Gillepsie, 2008: 20 – grifou-se).

Acontece que o problema dos universais em Scotus não tem suas origens em Platão, pois concerne justamente à possibilidade de se postular a realidade de classes, espécies, tipos, leis, normas etc. independentes não exatamente da mente (esse extra anima), mas dos particulares ou da individualidade das coisas presentes no mundo da existência. Está claro que os nominalistas não negam a realidade, mas apenas localizam-na no mundo da existência – em contraposição ao mundo dos nomes, das idéias, das concepções, dos universais. Significa dizer: os universais são apenas nomes, não são reais; apenas os existentes singulares são reais. Mas o que não está claro é o fato de que os realistas opõem-se aos nominalistas não porque postulam uma realidade fora dos nomes. Pelo contrário, para além da realidade dos existentes singulares, os realistas postulam um plano de realidade (a mais) para incluir as idéias, as generalizações, as abstrações, os universais. Não se nega a realidade da existência, como se costuma supor. Vê-se então que a discussão em torno do problema dos universais, o embate entre nominalistas e realistas, seguidores de Ockham e Scotus, respectivamente, nada tem a ver com a discussão que se desenrola no âmbito do realismo platônico, em que se nega realidade ao mundo da existência, ao mundo das imagens distorcidas da Caverna. Tanto os nominalistas como os realistas escolásticos rejeitariam uma teoria da realidade que excluísse a existência (cf. Noone, 2003: 101). Em suma: os filósofos nominalistas sustentam que os universais não são reais, mas apenas os particulares. Isso significa que concepções são invenções verbais com valor nominal. Os realistas escolásticos, por sua vez, não discordam da realidade do mundo existente; acrescentam, contudo, que não só os particulares ou aqueles que existem são reais. O ponto de discordância está não naquilo que é existente (E) e, ipso facto, real (R), mas naquilo que é não-existente (-E) e real (R).

É preciso introduzir aqui uma distinção importante de Scotus. De um lado, tem-se aquele que no plano da mente (esse in anima) é real porque tem base na existência (ens reale); de outro, aquele que no plano da mente (esse in anima) não é real porque não tem base na existência (ens rationis). Que o universal é não-existente por natureza – isso não se discute! Mas, a despeito de sua não existência, os universais (esse in anima) podem ser também reais (ens reale) (Boler, 1963: 41-4). Se Sócrates é mesmo um “homem”, deve haver algo em sua natureza que constituiria a base para se postular esse universal. Do mesmo modo, deve haver um princípio capaz de distinguir Sócrates de Platão e de Aristóteles. Segundo Scotus, existe para cada individual um princípio que atesta que “tipo” de coisa ele é, ou seja, a sua “natureza comum”, e outro princípio, o qual é “formalmente distinto” desse primeiro, que atesta a sua “singularidade” (uniqueness). Como pode Sócrates ter ao mesmo tempo uma natureza comum e outra singular? No primeiro caso, tem-se a quidditas; no segundo, a haecceitas (cf. Mayorga, 2007: 84). Segundo Scotus, a haecceitas, ou o princípio da individuação, permite identificar a individualidade de Sócrates; ao passo que a quidditas, ou o princípio da natureza comum, permite identificar a sua comunalidade com outros.

Introduz-se então o conceito fundamental em Soctus para compreender o realismo dos universais: a distinctio formalis. Trata-se de uma distinção que “é feita pela mente mas tem uma base no fato”, como explica Mayorga (2007: 85). Têm-se distinções que se colocam entre duas coisas existentes (Platão e Aristóteles), em que a existência de uma não depende da existência da outra; distinções que se colocam no plano da mente, como ficções ou imaginações, sem referência ao plano da existência; e um terceiro tipo de distinções que igualmente se colocam na mente, mas que possuem uma base na existência. Esta é a distinção formal de Scotus: “os universais estão fora da mente nos indivíduos, mas não são realmente distintos dos indivíduos, mas só formalmente” (W 2: 474, 1871). Assim:

A verdade, portanto, é que a natureza real que existe in re, à parte de toda ação do intelecto, embora em si mesma, à parte de suas relações, seja singular, ainda assim é de fato universal enquanto existe em relação à mente. Mas esse universal somente difere do singular na maneira em que é concebido (formaliter), mas não na maneira de sua existência (realiter) (W 2: 472, 1871)[13].

Identificam-se aqui cinco pontos importantes:

(1) primeiro, uma distinção necessária no plano ontológico entre a existência e a realidade – para nominalistas e realistas;

(2) segundo, uma distinção necessária no plano categórico entre o particular e o universal – para nominalistas e realistas;

(3) terceiro, a afirmação de que a categoria do particular, aquele que está no plano ontológico da existência, é real – para nominalistas e realistas;

(4) quatro, a afirmação de que a categoria do universal (em contraste com a categoria do particular) não está no plano ontológico da existência, mas constitui uma species intelligibilis – para nominalistas e realistas; e

(5) quinto, a afirmação de que a categoria do universal ainda que seja mental pode ser situada no plano ontológico da realidade – nesse caso, somente para os realistas.

Vê-se, portanto, que o realista escolástico endossa um realismo moderado, tendo como parâmetro tanto o nominalismo como o realismo platônico: em respeito ao primeiro, nega que o universal exista (in re), e concorda que essa categoria seja mental; em respeito ao segundo, admite que os universais sejam reais, mas nega tanto que os singulares não sejam reais (as imagens da caverna são reais) como também que os universais possam ser de fato existentes (in re). Logo, o nominalista escolástico parece opor-se não ao realista escolástico; na verdade, a posição que se choca mais com aquela do nominalismo escolástico é a do idealismo platônico, ou realismo extremo – que não só nega a realidade dos particulares ou singulares, como postula a não existência das formas ou idéias puras. O caso mais conhecido é ilustrado pelo Mito da Caverna – onde as imagens existentes não são reais, mas apenas “refletem” de modo distorcido o mundo das formas ou idéias que são reais. “Para Scotus, o universal não é ‘realmente distinto’ do individual que o compartilha, mas apenas distinto por um tipo inferior de distinção – a famosa ‘distinção formal’. Não obstante, a distinção não é meramente um produto da mente” (Spade, 1994: xiv).

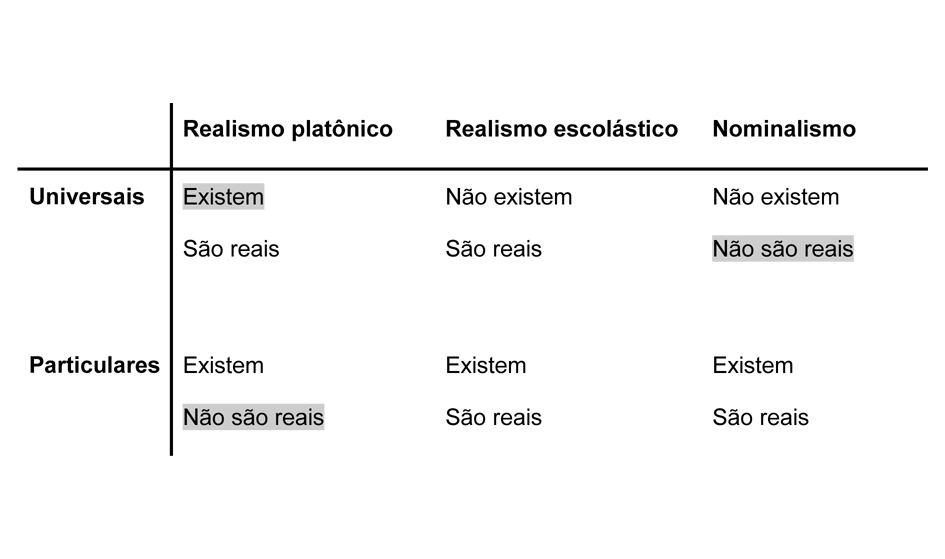

No quadro a seguir, destacam-se os pontos que pareciam problemáticos para Peirce, e que determinaram a sua aceitação do realismo escolástico[14]:

É curioso notar a observação de Peirce de que os nominalistas aproximam-se mais facilmente dos platônicos – e os exemplos históricos dessas alianças estariam (entre outras citados por Peirce) nas filosofias de Abelardo e John de Salisbury, “os dois únicos defensores do nominalismo no tempo da grande controvérsia” (W 2: 481, 1871). Veja-se a explicação de Peirce sobre e descambar do nominalismo em platonismo:

A razão para essa estranha conjunção de doutrinas possa talvez ser adivinhada. O nominalista, ao isolar a sua realidade tão completamente da influência mental como tem feito, fez dela uma coisa que a mente não pode conceber; ele criou a tão falada “não-proporção entre a mente e a coisa em si”. E é para superar as várias dificuldades que a partir daí emergem que ele supõe esse noumenon, o qual, sendo totalmente desconhecido, a imaginação pode brincar como quer, de modo a ser a emanação de idéias arquetípicas. A realidade assim recebe uma natureza inteligível novamente, e as inconveniências peculiares do nominalismo são assim evitadas (W 2: 781, 1871).

Para resumir: a solução de Scotus para o problema dos universais separava-se do nominalismo “por um fio de cabelo”, afirmou Peirce (W 2: 467, 1871) – quer dizer, “Scotus foi um realista moderado, e assim acreditou que universais eram reais porque correspondiam a algo fora da mente. Isso não significa, contudo, que ele acreditou que há universais existindo enquanto tais fora da cognição na realidade externa” (Mayorga, 2007: 84). A noção importante aqui é a distinctio formalis, a qual permite a Scotus afirmar que os universais na mente são reais. Para Scotus, todos os indivíduos que podem ser classificados sob uma mesma espécie compartilham de uma natureza comum que não é em si nem universal, nem singular – mas as duas coisas e nenhuma delas ao mesmo tempo. Essa natureza comum é universal somente na mente, e singular na existência dos indivíduos (Spade, 1994: 63-64).

Referências bibliográficas

ARISTÓTELES. Physics & De Interpretatione. In: The Complete Works of Aristotle. Volume 1. Princeton: Princeton University Press, 1984.

BOLER, John F. Charles Peirce and Scholastic Realism: A Study of Peirce’s Relation to John Duns Scotus. Seattle: University of Washington Press, 1963.

CHENG, Hsi-Heng. A Peircean Theory of Real Kinds (Tese de Doutorado). Miami: University of Miami, 2005.

FISCH, Max. Peirce, Semiotic, and Pragmatism, ed. por K. L. Ketner and C. J. W. Kloesel. Bloomington: Indiana University Press, 1986.

GILLESPIE, Michael Allen. The Theological Origins of Modernity. Chicago: University of Chicago Press, 2009.

GOODMAN, Nelson. Fact, Fiction and Forecast. Cambridge: Harvard University Press, 1983 [1979].

GOODMAN, Nelson. Ways of Worldmaking. Indianapolis: Hackett, 1978.

LANE, Robert. “Peirce’s Modal Shift: From Set Theory to Pragmaticism.” Journal of the History of Philosophy, 45(4): 551-76, 2007.

MAYORGA, Rosa Maria. From Realism to Realicism: The Metaphysics of Charles Sanders Peirce. Lanham: Lexington Books, 2007.

PEIRCE, Charles Sanders. Collected Papers of Charles Sanders Peirce, editado por HARTSHORNE, Charles; WEISS, Paul; e BURKS, Arthur. Cambridge: Harvard University Press, 1935-1958.

_______. Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition, editado por FISCH, Max et al. Bloomington: Indiana University Press, 1982-.

_______. Semiotic and Significs: The Correspondence between Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby, editado por HARDWICK, Charles. Bloomington: Indiana University Press, 1977.

SPADE, Paul Vincent. “Intoduction”. In Five Texts on the Mediaeval Problem of Universals. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1994.

THOMPSON, Manley. The Pragmatic Philosophy of C. S. Peirce. Second edition. Chicago: The University of Chicago Press, 1963.

TURSI, Antonio. La Cuestión de Los Universales en La Edad Media. Buenos Aires: Ediciones Winograd, 2010.

WOLTER, Allan. “Introduction”. In: Philosophical Writings. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1987.

________________________________________________________________________

[1]As referências aos escritos de Peirce são feitas de acordo com o sistema padrão de abreviação. Indica-se o ano (exato ou aproximado) do escrito. Assim: “CP” refere-se a HARTSHORNE, Charles; WEISS, Paul; e BURKS, Arthur (eds.) Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge: Harvard University Press, 1935-1958, e após a abreviação “CP”, indica-se o volume e número do parágrafo; “W” refere-se a FISCH, Max et al. (eds.). Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition. Bloomington: Indiana University Press, 1982-, e após a abreviação “W”, indica-se o volume e o número da página; e “PW” refere-se a HARDWICK, Charles (ed.). Semiotic and Significs: The Correspondence between Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby. Bloomington: Indiana University Press, 1977, e após a abreviação “PW”, indica-se o número da página.

[2] Manley Thompson (1952: 138) identifica outro “paradoxo” do realismo de Peirce, relacionado com este que se está a articular aqui. Para Thompson, o paradoxo reside no fato de que Peirce rejeita a idéia de uma realidade incognoscível – a qual atribui aos nominalistas – mas, ao mesmo tempo, projeta esta realidade para um ponto no futuro cujo limite não se tem garantia alguma de que um dia será alcançado. Gostaria de salientar que o duplo aspecto da comunidade vis-à-vis a realidade me foi sugerido pela leitura da tese de doutorado de Cheng, Hsi-Heng. A Peircean Theory of Real Kinds (Tese de Doutorado). Miami: University of Miami, 2005, p. 76 e ss.

[3] Em Nominalism & Realism: Universals and Scientific Realism (1978), Nicholas Rescher identifica cinco variedades de nominalismo. Para evitar o reconhecimento de propriedades ou relações objetivas, afirma Rescher, os nominalistas têm recorrido às categorias de predicado (Predicate Nominalism), conceito (Conceptual Nominalism), classe (Class Nominalism), agregado (Aggregate Nominalism) e semelhança (Resemblance Nominalism). Rescher é um realista, e assim sustenta que nenhuma dessas abordagens nominalistas foram bem-sucedidas.

[4] As passagens foram traduzidas do livro de Spade (1994), Five Texts on The Medieval Problem of Universals, o qual traz textos de Porfírio, Boécio, Abelardo, Duns Scotus e Ockham. Para uma série latina (hispânica), com textos de Porfírio, Boécio e Abelardo, seguidos de comentários elucidativos, veja-se a recente edição argentina La cuestión de los universales en la Edad Media (2010), organizada por Antonio Tursi.

[5] Veja-se, a respeito, o artigo de Haack (2002: 67-88), “Realisms and Their Rivals: Recovering Our Innocence” (“Realismos e seus rivais: recuperando a nossa inocência”).

[6] Cf., por todos, Nelson Goodman, em Fact, Fiction and Forecast (Fato, ficção e previsão) (1983 [1979]) e Ways of Worldmaking (Modos de fazer mundo) (1978).

[7] Nessa última divisão de comentadores, vale citar o estudo pioneiro de John Boler (1963), Charles Sanders Peirce and Scholastic Realism: A Study of Peirce’s Relations to John Duns Scotus, e mais recentemente o livro de Rosa Mayorga (2007), From Realism to “Realicism”: The Metaphysics of Charles Sanders Peirce. Este último título faz alusão ao conhecido livro de Karl-Otto Apel (1967), Charles Peirce: From Pragmatism to Pragmaticism, onde o filósofo alemão traça a evolução do pragmatismo de Peirce; e, com base nesse estudo, passa a valer-se da concepção peirceana de uma comunidade ilimitada de intérpretes para a construção de sua ética do discurso. Mayorga, do mesmo modo, propõe-se a traçar a evolução do realismo de Peirce desde as suas origens no realismo escolástico até a sua posterior revisão e afastamento de Scotus, a qual então chama de “realicismo”; e, com base nesse estudo, tem articulado a sua teoria moral “realicista”.

[8] Essa posição a favor de uma visão prospectiva da realidade influenciaria a formulação de seu pragmatismo no ano seguinte, precisamente em 1872, nas reuniões do Clube Metafísico (Fisch, 1986: 188). De fato, Peirce exemplificou a Máxima Pragmática formulando uma sua concepção realista prospectiva da realidade.

[9] É interessante a explanação de Peirce sobre a história intelectual do escotismo e do realismo nas ilhas britânicas. As investigações de Peirce mostraram-lhe que a eclosão nominalista no século XIV esteve atrelada a questões de ordem política. Os nominalistas opuseram-se ao poder papal excessivo e advogaram um governo civil; contudo, eles não detinham ainda o poder das universidade, as quais ainda estavam sob o domínio dos escotistas realistas desde o início daquele século, quando Duns Scotus estava fortemente presente. No poder das universidades, os realistas escotistas, também chamados de dunces, em homenagem a Duns Scotus, rejeitavam os novos estudos que os nominalistas queriam implantar – e isso explica por que razão a palavra dunce veio a significar “um adversário do aprendizado” (CP 1.17, 1903). Hoje, curiosamente, dunce significa ignorante em (v. Webster’s Dictionary). Penso que essa seria uma explicação plausível para a utilização do termo “burro” no português para designar uma pessoa estúpida – em inglês, o animal burro chama-se donkey. Os ingleses teriam atribuído o sentido de ignorância à palavra “donkey”, similar à palavra “dunces” (e também “dumb”, vale dizer); e nós, então, teríamos incorporado a tradução literal de “donkey”, qual seja, “burro”, para designar também uma pessoa ignorante. Não parece haver qualquer explicação de ordem “naturalista” para tanto.

[10] Peirce escreveu: “Foi Duns Scotus mais do que qualquer outra pessoa quem (embora não tenha primeiramente inventado a palavra real) colocou-a em prática. A palavra real já era usada para bens Reais. Mas isso não tinha nada a ver com o sentido usual metafísico que se atribuí a ela” (PW: 117, 1909). Peirce afirma que Scotus era um Briton – se escocês, irlandês ou inglês, não se sabe (W 2: 466, 1871). O fato de que ele era por vezes chamado de John de Duns indica que ele pode ter nascido em Duns, hoje um pequeno vilarejo na Escócia, próximo à fronteira com a Inglaterra. O nome Scotus teria sido dado a John quando ele esteve no convento franciscano de Paris, para indicá-lo como aquele que é nativo da Escócia, Scotland (cf. Wolter, 1987: xiii). Scotus era também chamado por seus contemporâneos de Doctor Subtilis, por conta de sua análise lógica sutil.

[11] Devo essa ponderação ao Professor Renato Lessa.

[12] Cf. Spade, 1994: viii.

[13] John Boler assim define a “distinção formal”: “a Natureza Comum e a haecceitas não são duas coisas separadas no indivíduo existente, mas são formalmente distintas” (1963: 53).

[14] Este quadro foi desenhado com a ajuda dos quadros de Mayorga (2007).